EPSが目指す患者参画の医薬品開発 ソリューション事業・Voicebookをいち早く事業化 患者団体やアカデミアとの連携も

公開日時 2025/09/08 04:52

CRO事業などを手掛けるイーピーエス(EPS)が、患者中心の医薬品開発を実現しようと患者・市民参画(PPI)の取り組みに力を入れている。同社では、PPIに焦点を当てたソリューション「Voicebook」を、国内ではいち早く事業化して展開。患者支援団体とのワークショップやアカデミアとの共同研究にも取り組んでおり、患者の声を活かした医薬品開発の実現を目指している。同社次世代ソリューションセンター患者参画推進室の中島寛明室長(

写真右)と佐藤大輔氏は本誌の取材に「サービスや取り組みを通じて、PPIが医薬品開発のプロセスにおいて当たり前になる社会を実現していきたい」と意気込みを語った。

◎患者参画を開発計画支援から市販後の安全対策まで 幅広いサービスで事業展開

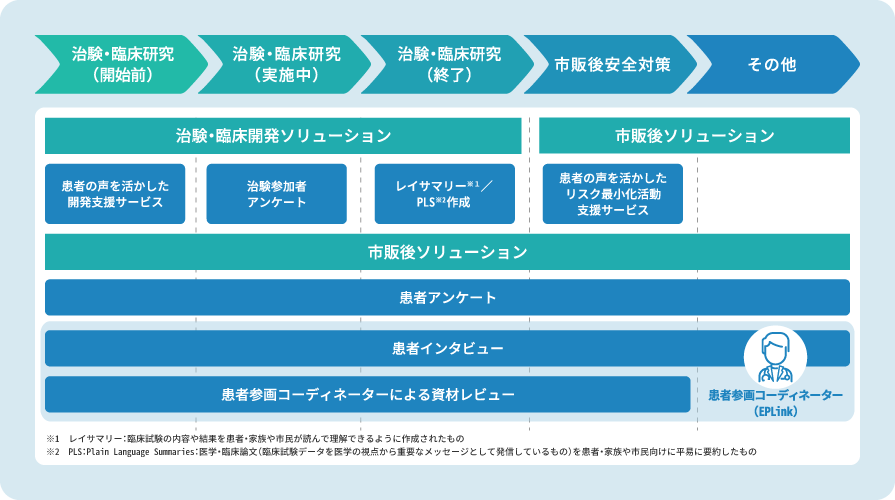

EPSでは22年10月から患者アンケートを行うサービスとしてVoicebookを開始。その後、患者インタビューやレイサマリー・PLS(Plain Language Summary)の作成、資材レビューなどにもサービスを拡充し、23年11月には患者参画推進室を新設した。現在では、臨床試験の開発計画支援から市販後の安全対策まで、幅広いプロセスにまたがるソリューションを製薬企業などに向けて提供している。

EPSグループは、CRO(医薬品開発業務受託機関)やSMO(治験施設支援機関)を事業として手掛けており、製薬企業やアカデミア、医療機関、患者やその家族など幅広い接点を持つ。PPIに取り組む上でも、「より良いものを作っていく上で、つなぎ役となり、点から線へ、さらに面へとつなげていく役割を担っていきたい」との思いが活かされているという。

◎PPIのすそ野拡大へ 患者の声を聞くワークショップ 共同研究で“専門用語の壁”に挑む

事業以外にも取り組みは広がる。患者団体との共催によるワークショップはこれまでに2回開催。6月に行ったワークショップでは、患者やその家族計10人が参加して治験の同意説明文書(ICF)について議論した。医療・医薬品業界特有の専門用語だけでなく、業界では一般的に使われる「生存期間」や「剤形」などの表現にも、患者側が持つ印象はさまざまだったという。治験関連の文書作成にもかかわる佐藤氏(

写真右)は「実薬とプラセボを『割り付ける』という表現一つとっても、我々と患者さんでは受け止め方が違う。患者さんの気持ちを考えながら文章を作ったり、工夫したりする視点が印象的だった」と振り返った。

また、医薬品開発における“専門用語の壁”を解消しようと、広島大学トランスレーショナルリサーチセンターと連携して共同研究を実施。広島大系列の中学や高校とも協力して学校教育や研究現場で使う教材やコミュニケーションツールの作成に取り組む。中高生を対象に、わかりやすい医療情報の提供に焦点を当てることで、PPI活動のすそ野拡大への貢献も目指していく。

◎PPIの浸透に変化の兆し 患者参画推進室・中島室長「ビジネスとしてさらなる成長を」

PPI自体は英国などを中心に考え方として広まり、臨床試験や研究資金提供の必須事項とされている国もある。日本国内ではCSRや社会貢献の一環としての取り組みは出てきつつあるが、開発期間やコストなどへの影響を気にする声も少なくなく、本来の意味でのPPIの浸透は道半ばにあるのが実情だ。それでも、中島室長は「PPIの考え方が広く知られていく中で、製薬企業から声を掛けていただく機会も増えてきた」と変化の兆しに触れ、「これからも取り組みや発信を続けながら実力をつけて、ビジネスとしてもさらに成長させていきたい」と展望を語った。